Es gibt Geschichten, die sind so unglaublich schön und dabei so unglaublich schrecklich, dass sie schon fast unglaublich sind. So eine Geschichte ist mir gestern beim Uber-Fahren passiert.

Zwei Dinge sollte ein Uber-Fahrer tunlichst vermeiden, sonst riskiert er seine Lizenz: Erstens: Anderen Verkehrsteilnehmern in Anwesenheit eines Fahrgasts den Vogel zeigen. Zweitens: Mehr Passagiere im Auto transportieren, als Sicherheitsgurte zur Verfügung stehen. Das mit dem Vogel hat bisher ganz gut geklappt, schließlich gibt es für den äußersten Notfall noch den Mittelfinger. Bei den Sicherheitsgurten hört der Spaß allerdings auf. Da kennt der Uber-Fahrer keine Kompromisse. Bis gestern.

Wenn sich am Muttertag eine Zahnarztpraxis auf der Uber-App meldet und eine fünfköpfige afrikanische Familie erwartungsvoll mit Rollstuhl vor der Tür steht, ist Umdenken angesagt. Celine, so heißt die junge Zahnärztin, die den Taxi-Service bestellt hatte, bittet mich, bei den Sicherheitsgurten ein Auge zuzudrücken. „Die haben schon genug mitgemacht“, sagt sie, während wir jetzt zu dritt versuchen, den altersschwachen Rollstuhl im Kofferraum meines Kleinwagens zu verstauen.

Celine bestellte den Fahrservice, nachdem sie die nigerianische Mama nach einer Nacht voller Zahnschmerzen behandelt hatte.

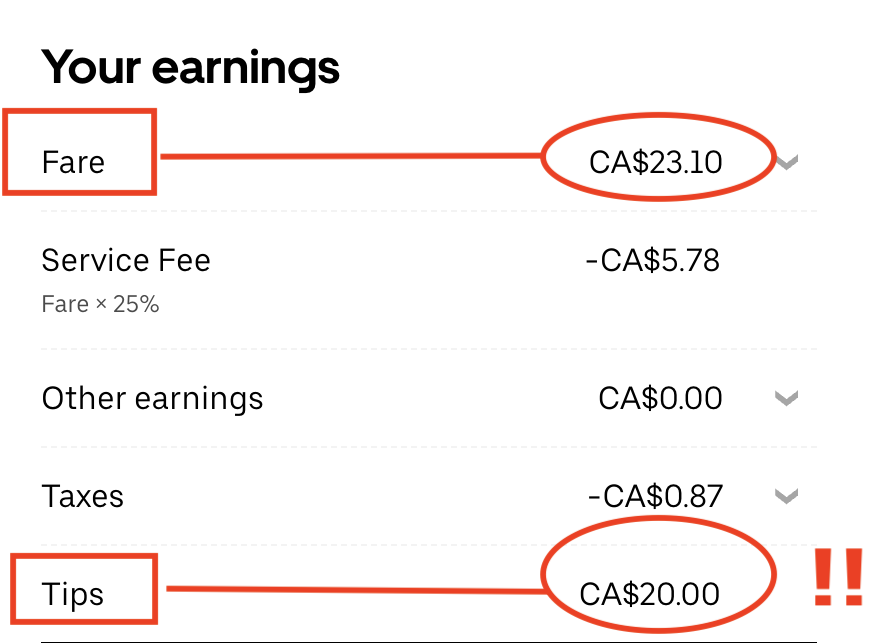

Celine ist eine Zahnärztin mit Herz. Sie bezahlte nicht nur den Uber-Service sondern auch Essen für die komplette Familie in einem afrikanischen Restaurant am anderen Ende der Stadt. „Und Sie essen auch mit!“, befahl sie mir. Den Vorschlag muss ich leider ablehnen.

Die Fahrt vom sozial schwachen Montrealer Norden bis zum Stadtteil Lasalle, wo die Mieten auch noch erschwinglich sind, dauert 40 Minuten. Genauso lange dauerte die Fahrt, die im Februar das Leben einer Familie verändert hatte, die jetzt in meinem Wagen sitzt.

Harry, seine Frau und die drei Kinder brachen schon am frühen Morgen von ihrem kleinen Dorf in die Hauptstadt Abuja auf. Sie waren mit dem, was sie am Leib trugen, auf der Flucht.

Banditen hatten in der Nacht ihre kleine Farm abgefackelt, nachdem sie Tage zuvor schon die Entführung der zehnjährigen Tochter angedroht hatten. Als die Verbrecher erkannten, dass bei Harry kein Lösegeld zu holen ist, haben sie eben Feuer gelegt. Wieviel Geld ist schon von jemandem zu erwarten, der sich mit ein paar Hühnern, einem halben Dutzend Schweinen und einer kleinen Ziegenherde über Wasser hält?

Also schnappt man sich Mädchen und junge Frauen und verkauft sie an irgendwelche Schergen, die dafür ein paar Nairas bezahlen. Am Abend lese ich: Entführungen mit anschließenden Gruppen-Vergewaltigungen passieren in Nigeria so häufig, dass die eingeschüchterten Medien oft darauf verzichten, überhaupt noch darüber zu berichten.

Als Harry an jenem Februarmorgen mit seiner Familie in Richtung Hauptstadt fährt während der Bauernhof noch in Flammen steht, hat er ein Ziel: Die kanadische Botschaft in Abuja. Dort, so hatte Harry von Landsleuten gehört, seien die Chancen am größten, ein Ausreisevisum zu bekommen.

Doch bis zur Botschaft schafft es die Familie nicht. Als sie ihr Dorf gerade verlassen hat, eröffnen Unbekannte das Feuer auf den offenen Pickup-Truck. Akofa, zehn Jahre alt, bricht im Kugelhagel zusammen. Mehrere Schüsse treffen sie im Unterleib und in der Wirbelsäule.

Das Mädchen ist von der Brust abwärts querschnittsgelähmt.

Wortlos hört sie jetzt auf dem Rücksitz meines Wagens zu, wie ihr Vater mir ihre Geschichte erzählt. Der Rollstuhl klappert im Kofferraum, im Rückspiegel blicke ich in Kinderaugen, die nach Antworten suchen. Eine Frau wischt sich Tränen aus den Augen. Es ist Muttertag und wir stehen im Stau. Es sind bedrückende Momente.

Drei Wochen lang wird Akofa nach dem Attentat in Nigeria notversorgt. Als die Banditen sich auch noch Zugang zu der Klinik verschaffen, die der Familie vorübergehend Unterkunft gewährt hatte, packt Harry seine Tochter in jenen Rollstuhl, der jetzt in meinem Kofferraum klappert, und wird bei der kanadischen Botschaft vorstellig. Eine Ausreise sei bei dem Gesundheitszustand des Mädchens momentan leider nicht möglich, heißt es dort. Sie sollten auf ihre Farm zurück und auf weitere Nachrichten warten.

Doch die Farm gibt es nicht mehr, also wird auch nicht gewartet. Harry ruft einen Nachbarbauern aus dem Dorf an. Der kauft ihm das ab, was noch übrig ist von seinem Bauernhof. Ein paar Äcker, auf denen Mais gedeiht, eine Wiese für die Tiere. Mehr ist es nicht.

Mit dem Geld und ein paar Dokumenten der kanadischen Botschaft macht sich Harrys Familie auf den Weg zum Flughafen und bucht eine Reise nach Montreal, via Frankfurt.

„Warum ausgerechnet Montreal?“, will ich wissen. „Von allen Flügen nach Kanada war Montreal am billigsten“.

Bei der Ankunft dann das übliche Prozedere. Asylantrag, Notunterkunft, Versprechen auf ärztliche Behandlung der gelähmten Tochter. Morgen hat sie wieder einen Krankenhaustermin. Nach drei Monaten hat sich ihr Zustand leicht stabilisiert, aber der Rollstuhl wird ihr bleiben.

Jetzt sitzt diese Familie also bei mir im Uber. Während sich draußen der Stau langsam auflöst und wir uns einem afrikanischen Restaurant mit unaussprechlichem Namen nähern, gehen mir tausend Dinge durch den Kopf. Wie nahe sich gut und böse doch sind. Und wie eng reich und arm nebeneinander liegen.

Weniger als zwei Stunden vor der Begegnung mit Harrys Familie, die mitten im gnadenlos kalten kanadischen Winter eine Flugreise ins unbekannte Montreal gebucht hatte, um Gewalt und Schrecken zu entkommen, sitzt eine junge Asiatin mit Schminkkofer auf meinem Rücksitz. Sie fragt mich, ob ich sie für 600 Dollar nach Toronto fahre. Ich lehne ab.

Warum sie nicht den Flieger nehme, will ich wissen. Für 600 Dollar kann sie in einer Stunde per Business Class von Montreal nach Toronto fliegen. Sie habe Flugangst, sagt sie.

Ich wette, darüber hatte sich Harry keine Gedanken gemacht, als er im Februar zum erstenmal in seinem Leben in Abuja in ein Flugzeug gestiegen ist.